Paris - Les Cathédrales Inconnues,

Espaces Vides dans l'Ombre de la Ville

Fumbling my way down a dark, winding tunnel, I wander into a large room and descend onto a low stool, to stare at a huge, semi-cylindrical screen. A gigantic warehouse looms before me - an enormous skylight, thick steel rafters, brick walls, a concrete floor scattered with crumpled newspaper, discarded magazines, supermarket coupons, TV listings, out-of-date train schedules, ads for a phone-sex hotline. In the background, I hear the muffled sound of distant traffic.

Far from your typical, postcard-perfect snapshot of Paris, this projected panoramic image of a paper-recycling factory is just one of some 80 photographs forming the installation ‘Paris: The Unknown Cathedrals’. Taken by a pair of architect-trained German artists, Julian Rosefeldt and Piero Steinle, the photographs explore the hidden, unknown spaces in the underbelly of France’s glamorous capital. The show flips on its head the city’s identity as the elegant, baroque capital of art and fashion, replacing its landmarks - Notre Dame, the Eiffel Tower, the Louvre - with vacant attics, unused warehouses, old factories, neglected reservoirs, parking lots and incinerators.

This project to expose the City of Light’s dark side is both mesmerising and off-putting. These places have the grandeur and unreality of Piranesi drawings. Behind Paris’ elegant facades, Rosefeldt and Steinle have found gigantic, empty, silent spaces that, while in the heart of the crowded city, remain inaccessible and escape our perception. Like proud final witnesses of the industrial revolution’s new steel constructions, many of these spaces have become obsolete, ignored, forgotten. Abandoned like dinosaurs, awaiting demolition, they become hollow phantoms in a deserted, unknown city. ‘Paris: The Unknown Cathedrals’ reveals the presence of absence.

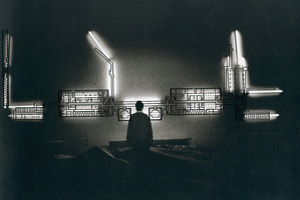

Rather than presenting a traditional documentation of these sites in a photographic exhibit neatly lined up on the wall, the artists project them life-size, precisely at eye level, in an almost cinematic format that creates the optical illusion of three dimensions while also suggesting 19th-century cylindrical panoramas. In order to bring these places to life, Rosefeldt and Steinle thrust the spectator into the actual space. But the black and white format - at the same time as emphasising their drama and spectacular nature - reminds us they are off limits, Surreal. Even the soundtrack, which recreates the specific ambience of each location - pigeons cooing, paper rustling, the hum of an engine - remains, paradoxically, the sound of silence. Such noises, resonating within these huge volumes, merely accentuate the echo of empty space.

Solidly built for practical, functional purposes, these colossal stone arches, broad domes, thick girders and stocky beams, represent the highly physical. Ultimately, despite their heft, the unpeopled spaces are virtual, allowing only a brief glimpse into a world that does not exist since it cannot be seen. Nevertheless, this exhibition does not preach, although it does present the gallery space as a place of meditation - the spectator leaves the hustle-bustle of the street to sit in the dark for 40 minutes of reflection, to be immersed in silence and to leave behind the all-too-familiar urbanity. Perhaps this kind of revelation, this reconfiguration of a city’s identity, could only be realised by a pair of foreigners searching for the unknown part of a city already unknown to them, to whom the familiar and unfamiliar landmarks hold equal surprise.

In their first joint project, Rosefeldt and Steinle photographed Munich’s system of underground tunnels used by the Nazis. If that project presents the buried paths as a symbol for deception and obsessive hiding, and for the unmasking of history and memory, their recent parade of images of nameless spaces becomes a metaphor for the collective unconscious. They present a strange, unexpected and disconcerting world, forcing us to confront emptiness, solitude and death.

Laurie Attias, Frieze Magazine, Issue 38 January-February 1998

Das Schweigen des Grand PalaisDas Konzept ist ganz einfach: Was wir von den großen Städten wahrnehmen, ist immer nur ihre Schauseite. Was aber verbirgt sich hinter den architektonischen Kulissen? Gibt es dort eine verborgene Baukunst, nicht für unsere Augen bestimmt? Die in München lebenden Fotografen Piero Steinle und Julian Rosefeldt sind in Paris auf die Suche gegangen und haben die architektonischen Eingeweide der Stadt aufgedeckt: unterirdische Wasserbassins, stillgelegte Fabriken und Lagerhallen; Festsäle, die keiner kennt; Ausstellungsräume, die wegen Bauarbeiten geschlossen sind; Bahnhöfe und Passagierhallen, die gerade erst gebaut werden. Das Gemeinsame: Alle diese Räume sind den Blicken entzogen, alle sind menschenleer, alle riesig und von imponierender Schönheit. Die beiden Fotografen übertreiben nicht, wenn sie ihre Aufnahmen jetzt unter dem Titel "Die unbekannten Kathedralen" präsentieren.

Ihre Ausstellung in einer zur Zeit nicht genutzten Halle im Marais-Viertel ist eigenwillig und überzeugend inszeniert: Man sitzt in einem dunklen Raum und sieht Weitwinkelaufnahmen von 180 Grad als Diashow auf einer gekrümmten Panoramawand. Verglichen mit Rundum-Panoramen und Simulationseffekten à la Disneyworld, ist das Verfahren bescheiden, aber es reicht völlig aus, um die Illusion zu schaffen, man sei von dem betreffenden Raum umgeben. Daß es ihnen nicht um technische Perfektion zu tun ist, signalisieren die Fotografen schon dadurch, daß ihre Aufnahmen schwarzweiß sind. Diese Zurückhaltung wirkt sympathisch. Wir sehen eine Fotografie, die nicht durch Aufwand einschüchtern will, die vielmehr nachvollziehbar macht, wie die Bilder entstanden sind.

Die Diashow ist nicht ohne Sinn für Theatereffekte inszeniert. Jedes der rund dreißig Gebäude hat seine eigene Tonkulisse, die jeweils vor Ort aufgenommen wurde. Da gurren die Tauben, läuten die Glocken, und ganz von ferne ertönt ein Kirchenchor, oft tröpfelt das Wasser, und manchmal hört man so gut wie gar nichts - aber man begreift eben erst durch diese permanente Geräuschkulisse, was Stille ist und welch feierliche Unheimlichkeit in solchen Räumen von ihr ausgehen kann.

Nicht zuletzt ist die Schau, die eine Dreiviertelstunde dauert und keine Sekunde langweilt, auch ein Ratespiel. Denn niemals erfährt man sofort, um welches Gebäude es sich handelt. Kommt dann die Auflösung, so geht auch altgedienten Parisern manches Ah! und Oh! von den Lippen. Traut man den Publikumsreaktionen, dann wird offensichtlich nur das seit einigen Jahren vorübergehend geschlossene Grand Palais von allen wiedererkannt. Verwunderlich bleibt, daß so gut wie niemand den großen Festsaal des Grand Hôtel erkennt. Es liegt direkt neben der Oper und wurde gleichzeitig erbaut, aber trotz dieser Lage im Herzen der Stadt scheint der Prunkraum weitgehend unbekannt geblieben.

Ansonsten gibt es viel zu sehen, was beim besten Willen keiner kennen kann, etwa ein Regenwasser-Sammelbecken, das sich unter einem Stadion - noch unter dessen dreistöckiger Tiefgarage - befindet. Ein Kranz solcher Bassins umgibt mittlerweile die Stadt, um das vom Straßenschmutz verseuchte Regenwasser am Weiterfließen in die Seine zu hindern. Eine architektonische Überraschung ersten Ranges ist der Dachstuhl der Madeleinekirche: ein dick gemauertes Gewölbe, das man eher im Keller als hoch oben vermutet. Unübertrefflich schließlich sind in ihrer handwerklichen Schönheit die hölzernen Dachstühle der großen Kirchen Saint-Gervais, Saint-Eustache und Notre-Dame. Hier ist Architektur wie auf ihr Gerippe reduziert, aller Schmuck fortgelassen. Der Blick findet über einen Graben von mehreren Jahrhunderten hinweg mühelos die Fortsetzung in den Glas-Eisen-Konstruktionen des vorigen Jahrhunderts.

Im ereignisarmen Pariser Sommer ist die Ausstellung der beiden Deutschen mittlerweile zur gutbesuchten Sehenswürdigkeit geworden. Die beiden Ausstellungsmacher, die sich in ihrer Heimat schon durch ähnliche Projekte einen Namen als Querdenker des Architekturbetriebs erworben haben, können mit dem Erfolg zufrieden sein. Sie haben das Kunststück fertiggebracht, den Parisern eine unbekannte Seite ihrer eigenen Stadt vor Augen zu stellen: Bauten, die sich in Ruinen verwandelt haben; andere, die noch gar nicht zum Leben erwacht sind; schließlich jene, die - wie die majestätischen Dachstühle über den großen Kirchen und Bibliotheken - seit Jahrhunderten ein Dasein jenseits der Sichtbarkeit führen: Die Ausstellung ist eine wahre Entdeckungstat."

Wilfried Wiegend Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.08.1997

"La ville désertée", Autorenausgabe:L’image d’une ville est l’image de sa surface. Qui pense à Rome se représente le Colisée ou la basilique Saint-Pierre ; qui imagine New York songe à l’Empire State Building. La Tour Eiffel, le Louvre et le Centre Pompidou viennent sans doute à l’esprit de quiconque qui désire visiter Paris. Les emblèmes d’une ville sont ses tours, ses palais et ses églises, monuments qui dominent son territoire et marquent sa physionomie. Et justement dans une capitale aussi représentative que Paris, fief de la politique, de la mode et de l’art, ce sont les façades, les “décors“ qui nous surprennent, nous fascinent, car elles doivent plaire. Paris se plaît à elle-même, à ses habitants, et finalement aussi à ses visiteurs, parce qu’elle répond à l’image que l’on s’en fait : une ville élégante, fière et belle.

Et pourtant, derrière les facades de cette métropole, il existe des lieux gigantesques, des lieux vides, des lieux de silence, qui, bien que situés au coeur même de la ville, échappent à notre perception quotidienne : combles d'églises livrés à eux-mêmes, immenses réservoirs souterrains d'eau potable... N’étant pas des lieux publics, ils sont pratiquement ignorés de tous, mis à part quelques privilégiés. Figés, et comme pétrifiés depuis leur construction, cette face intérieure de notre monde architectonique extérieur mènent dans l’ombre, au coeur même de la ville, une existence atemporelle. Si la surface de la ville - et l’on pense aussi aux lieux intérieurs très connus - peut être comprise comme un monde de formes convexe et tendu vers le public, ces lieux vides en sont le côté complémentaire, concave et caché : lieux intermédiaires, lieux laissés pour compte, lieux barricadés, interdits, oubliés - lieux sans public : lieux à côté - mais qui enchantent néanmoins celui qui y pénètre, et le captivent par leur volume, leur monumentalité. L’exposition Les cathédrales inconnues permet de sortir ces lieux de leur clandestinité et de les porter au grand jour.

Bien des lieux vides présentés ici sont les derniers témoins de la révolution industrielle, qui se parait fièrement d’architectures en acier. Aujourd’hui, alors que le seuil du tertiaire a été franchi depuis longtemps, alors que les microprocesseurs et les mondes virtuels ont conduit à redéfinir la notion d'espace, la plupart de ces lieux creux sont voués à une fin certaine, telles les demeures fantômes d’une ville désertée. Concus à une époque où l’espace s'affirmait physiquement, exprimait une volonté de puissance, ces espaces sont désormais des dinosaures en voie de disparition : la plupart attendent leur démolition ; quelques rares batiments, bénéficiant de la protection du patrimoine, seront réhabilités dans une nouvelle fonction.

La plupart des lieux présentés n’ont pas été construits pour impressionner, pour susciter l’admiration, ni même pour être regardés. Il s’agit de bâtiments purement fonctionnels, caractérisés esthétiquement par une rigueur et une sobriété qui correspond à leur fonction. Et s’ils sont si grands, c’est que leur fonction l’exige. Pourtant, dans leur vacuité, ils nous ouvrent une dimension comparable à celle des lieux sacrés que sont les églises et les cathédrales. Tout comme celui qui quitte le monde trépidant de la rue pour s’immerger dans le silence et le sublime d’une cathédrale gothique, le visiteur de l’exposition se trouve brusquement confronté à un lieu situé au-delà de son monde quotidien. Lorsqu’il est tout à coup face au vide gigantesque englobé dans le bâtiment, il est soustrait aux dimensions de son expérience habituelle.

A franchir le seuil entre l’univers urbain, trop familier, publiquement domestiqué, et cet univers du silence, étranger et inattendu, loin des hommes, nous nous rendons compte à quel point nous limitons ce vide à une existence en marge, précaire et qui n’a pas sa place dans notre pensée. Ce vide est déjà banni au plan géographique et urbanistique : toute surface vide est comblée, toute situation vide repoussée, tout espace vide supprimé. L’horror vacui, peur ancestrale d'une vacuité spatiale, temporelle, spirituelle, se reflète également dans notre utilisation du langage (occidentale) : “sa vie est vide“, “le vide de son existence“, “passage à vide“, “vide de sens“, “tomber dans le vide“ etc. Notre aspiration à combler nous mène à l’illusion de pouvoir totalement refouler le vide redouté par l’omniprésence d’images signifiantes et d’activités. Ainsi les Cathédrales inconnues nous déconcertent presque par leur silence surprenant et leur “vacuité de sens“ - comme des mondes opposés à nos perceptions “normales“ de l’espace, et dont on fait brutalement l’expérience.

La photo traditionnelle ne peut que difficilement rendre ce que vit et perçoit celui qui pénètre dans un lieu, surtout lorsqu’il est si gigantesque : perte de profondeur, réduction du volume à un fragment dans le champ visuel du spectateur. L’exposition ne se propose pas seulement de montrer ces lieux au visiteur. Elle souhaite lui permettre de les vivre, de se plonger dans une atmosphère à chaque fois spécifique. A l’exemple des panoramas cylindriques du XIXe siècle, elle présente donc des photos panoramiques qui sont projetées sur un écran semi-cylindrique d’environ 100 m2. Le spectateur se trouve ainsi au milieu de l’espace qui lui est montré. L’image de l’espace n’est donc pas seulement devant lui, il est lui-même au coeur de l’espace. Une bande sonore retransmet les bruits originels et lui permet d’entendre les lieux, et même le silence.

La technique panoramique, qui en appelle aux sens, donne à ces images une dimension qui dépasse la simple documentation. Les distorsions dues à la technique panoramique soulignent le caractère artificiel des images-plans du catalogue. En revanche, la mise en scène audiovisuelle en trois dimensions dans l'exposition prétend à l'objectivité, parvient à faire oublier qu'elle offre au spectateur un monde complètement nouveau et chimérique, une “réalité“ totalement inédite. Dans cette opération de recyclage, la matiere première est le vide - exposé, condensé, transformé. Que se passe-t-il lorsque, par la contemplation et la “lecture“ des photos panoramiques, la vie remplit enfin le vide silencieux des cathédrales inconnues? La ville désertée s'anime. Mais le monde ainsi réveillé supporte-t-il la vie?

Les prises de vue des espaces ont été réalisées entre janvier et mai 1997.

Piero Steinle, Julian Rosefeldt, in: Michel Butor, Henri-Pierre Jeudy, Jaques Le Goff, Alains Mons, François Séguret, Julian Rosefeldt, Piero Steinle: Paris - Les Cathedrales Inconnues, Espaces Vides dans l'Ombre de la Ville, Paris, 1997 Traduction : Martine Bloch et Marie-Lys Wilwerth

La Ville Opaque. Le Spectre des Images.La ville en ses creux

Les photographies panoramiques des cathédrales inconnues nous présentent des surfaces courbes aux profondeurs inouïes, insoupçonnées. Piero Steinle et Julian Rosefeldt, nous plongent dans une opacité singulière à la ville, c'est à dire qu'une courbe dévorante porte le miroir inversé de l'espace et ainsi produit une fascination sauvage des lieux.

Les images passent au spectre la nudité de grands espaces architecturaux somme toute ordinaires, comme des hangars vides, des bâtiments industriels désaffectés, des réservoirs d'eau souterrains, des centrales thermiques, des usines de traitements de déchets, des chantiers de réfection des trains, des combles d'églises, des galeries machinales, des verrières immenses… Ce sont des lieux de vertige de la ville, oubliés, stratifiés, refoulés, que la photographie panoramique fait émerger admirablement.

L'inquiétante étrangeté de ces “endroits”, qui constituent l'envers urbain, réside dans la condensation de deux espèces d'espaces en un seul point. Le ventre et la bordure de la ville. Car pas de cité sans une obscurité vitale qui courcircuite le quotidien, instituée par des “bas-fonds” qui ici sont complétement vides, interchangeables, indéfinis. Or cette bassesse urbaine étant au fondement de la ville est aussi sur ces limites, alors que les lieux d'ombre deviennent périphériques dans le système de la transparence. On atteint là un au-delà de la représentation urbaine avec un en-deçà spatial, on touche à un hors-champ pathétique, immense, pourtant matériel. Par son acte suspendu, la photographie révulse le réel, le retourne comme une peau, d'où l'apparition d'une altérité des lieux travaillés par l'absence produite par l'image.

Ce qui est remarquable dans cette visitation souterraine de la ville par le panorama photographique, par la cambrure de la grande ouverture de l'objectif, est la densité de l'absence. Toute une présence de l'absence se déploie dans la dimension ventrale des images, puisque cela est sans commencement, sans fin, sans avenir… La fascination des lieux est liée au mouvement incessant de l'indéfini des espaces désaffectés, sombres mais percés par la lumière, arc-boutés, machiniques, dévastés, encombrés, béants, purs, impurs, constituant la trame ténébreuse d'une ville secrète. La puissance d'absence qui s'en dégage, le temps différé et l'espace altéré qui se conjugent, nous amènent à la sensation d'altérité du monde, d'une non-immédiateté. Les meilleures images sont celles qui nous introduisent à une absence d'elles-mêmes au monde, dans une sorte d'inachèvement qui ruine notre suffisance d'être, ouvrant une béance.

Curieusement cette densité de l'absence se faufile sous les voûtes d'une monumentalité déserte, au cœur d'une symétrie quasi-religieuse que restitue parfaitement le panoramique en tant que technique de la sphère. Car l'architecture présentée, bien qu'étant en friche, semble être parfaitement ordonnée, construite. Or jamais la symétrie n'est statique, car elle est phénomène en situation. Ainsi l'aspect effectivement gothique des bâtiments industriels abandonnés nous invite à l'exploration d'espaces sauvages. La non-présence humaine, le vide, l'aspect brut, la dimension cruelle, signent la sauvagerie des emplacements délaissés. Puisque ces lieux n'ont pas été culturalisés, légitimés, esthétisés, comme tant d'autres, ils sont opaques, oubliés, secrets, c'est à dire en creux de ville. En ce cas une “esthétique de l'abandon” est-elle possible ?

Nous devons envisager la dimension spectrale de ces images qui montrent la dégradation formelle des objets (usines désaffectées), la matière noire de l'espace, les machines solitaires, la fragilité des choses, la clôture extrême et les lignes de fuite panoramiques. Il s'agit d'un espace nocturne de l'image, puisque nous sommes hantés par le lieu capté dans une absence sauvage. Le Spectre excède les oppositions du visible et de l'invisible, nous nous sentons regardés par lui au-delà de ce nous pouvons regarder.

Les courbures d'ombre : les lieux-images Les images de ces Cathédrales inconnues présentent des espaces industriels abandonnés, ou plutôt post-industriels puisque les lieux semblent être défonctionnalisés, ils ont perdu leur raison d'être selon les critères de la transparence technique. On a enlevé quelque chose qui donnait sens économique aux espaces (hangars vides, objets oubliés, silence et immobilité des endroits immenses…). Or ce “quelque chose” (la fonction) en moins fait apparaître autre chose, que nous appelerons l'opacité de la ville. Le fond d'une cité inconnue fait irruption dans la ville, à peu près comme un acte manqué. Toute une micrologie du clair-obscur, des surfaces troubles, est développée selon la courbure spatiale de la photo panoramique. L'opacité est à appréhender à la fois comme la béance des ombres de la ville, l'ambivalence de ses étrangetés (M. de Certeau), mais aussi comme l'altération de la transparence mimétique de la représentation par l'énigme de la réflexivité de l'œuvre (L. Marin). D'où les tâches d'ombre, les esquisses d'abymes qui se profilent sur les surfaces de visibilité. Les figures d'opacité s'inscrivent dans les fractures, les fissures, les anfractuosités accidentelles, de la manifestation matérielle du monde.

Les lieux captés par la photographie échappent à la transparence aveuglante de l'urbanisme, ils contituent des surfaces troubles en profondeur. Dès lors les images réinstituent du regard par la suspension et le silence du lieu. Paradoxalement c'est dans cette opacité ambivalente qu'une nudité éclatante de la ville apparaît. Car la ville n'existe que par ses béances constitutives et proliférantes, elle est un remplissage perpétuel d'un espace du rien s'ouvrant en elle continuellement. Plus l'environnement est saturé d'objets, plus la nudité urbaine apparaît cruellement par contraste. Les images présentées jouent avec le vide. Justement l'opacification en tant que règne de l'ombre comme signifiant spéculaire, a pour effet non pas d'‘habiller”, de cacher, la nudité sauvage des lieux inversés, mais de la sensualiser, de la souligner par des contours noirs, la nudité comme illusion, comme noirceur de la lumière. Ainsi peut-on voir des bâtiments aux verrières magnifiques, où la lumière se glisse délicatement dans les ténèbres qui l'absorbent. Ou encore une série d'espaces construits sur des perspectives d'ombre et de lumière, selon les paramètres d'une esthétique subtile du clair-obscur où l'ombre devient l'épaisseur du lieu-image. Une trouble clarté semble être drapée par l'ombre.

La forme-spirale de l'opacité (à la fois trou noir et miroir) est sans nul doute favorisée par le panoramique permettant d'embrasser l'ensemble d'un paysage à l'aide d'un objectif grand angulaire, par une sorte de rotation autour d'un axe, une sorte de vue circulaire. D'où la sensation de courbure, d'un espace bombé, cambré par l'image. Manières d'ondulation qui renvoient subrepticement à l'immensité des endroits photographiés. Ainsi une étrangeté du réel est-elle figurée par la pliure des images, l'endroit où une partie se replie sur elle-même en laissant une marque. Dès lors la surface devient un bord qui se détache sur le visible, cachant la masse insensée, colossale, d'un iceberg de la matière urbaine. Dans les photographies de l'exposition ce phénomène d'une apparition cachée, ou entrevue, d'une mouvance opaque de la ville, se manifeste selon deux modalités. Soit par une série d'images sur des lieux ténébreux obstrués par les déchets, les restes de la vie urbaine, constituant une sorte d'envahissement virulent de l'espace par des substances compactes, innomables, inquiétantes. Soit par des images qui soulignent a contrario la fragilité de l'espace, par une sorte de “Giacomettisation” des lieux où les piliers souterrains deviennent des sculptures modernes filiformes, où les aspects délimitent un dispositif d'art contemporain aux multiples lignes de fuite avec le jeu intense du clair-obscur.

La technique du panoramique permettant d'embrasser le paysage par le regard, nous offre la présentation de la représentation. Elle ne cache pas l'artifice de l'image, au contraire elle l'étire, selon une forme arquée, elle l'écarte par une sorte d'érotisme de la cambrure spatiale. Que reste-t -il de cet acte sinueux de ployer, d'arrondir, de courber le réel par l'image ? Sinon un en-deça ou un au-delà de la représentation, un trouble de l'icone engendré par la forme distordue, circulaire et ondulée. Paradoxalement les points de fuite émergent dans ces lieux-images, les perspectives se multiplient dans une symétrie bouleversante car travaillée par l'effet de courbure : galeries de fer, espaces machinals, arcs de triomphe dignes du film Métropolis, baroque industriel… Avec la forme spiralée toute la matière du champ visible fuit sur les bords de l'image. En somme l'espace devient une matière obscure, énigmatique, dont la dynamique se développerait dans le jeu du clair-obscur. Les opacités des lieux déjouent les transparences fonctionnelles, la perfection du plein, par la fragilité du vide, par une matière à la limite de son champ aveugle.

L'aura, la faille, l'inachevé Ces images qui se forment et se déforment dans les pliures d'ombre de la ville sont auratiques. Elles se lovent dans un sortilège du lointain propre aux creux de l'espace, elles sont de l'ordre d'une “primitive passion” baudelairienne. D'une certaine façon elles surgissent comme des apparitions uniques du lointain, au sens de Walter Benjamin, au cœur même d'une reproductibilité consumée par l'opacité dont nous parlions. La proximité des choses est alors celle d'une absence, d'un point aveugle, d'une béance, qui travaillent les photographies en leur surfaces bombées. D'où la sensation d'avoir affaire à des machines spatiales célibataires, incompréhensibles, où l'humidité, les flaques d'eau, les matières décomposées, le friable, fragilisent admirablement la puissance des lieux, comme on le voit dans nombre de photos proposées ici.

La dégradation formelle des objets se situant souvent dans des espaces géométriques, dans une symétrie vertigineuse, réintroduit de la trace dans la composition parfaite. Ce sont des apparitions de proximité lointaine qui font glisser l'ensemble vers une défaillance troublante, qui déplacent la composition parfaite de l'image vers la décomposition imparfaite des lieux. Là semble résider l'aura phénoménal des images. L'image auratique émerge à partir d'une faille en tant que fracture de l'écorce (corporelle, terrestre, matérielle, fictionnelle…). Par fissure la faille opère un glissement vertigineux des phénomènes entre eux, le long d'une ligne ténue, subtile, extrêmement fragile. Une sorte de fente qui autorise à figurer l'irreprésentable, une allusion de la forme vers l'indéfini, l'imperceptible. Ces glissements, ces percées, ces lézardes, sont à l'œuvre avec des photographies donnant l'impression que nous regardons des cathédraldes ruinées, des lieux dévastés, qui auraient été bombardés, calcinés, tripes à l'air. L'idée du désastre passé ou à venir, de l'ultime, semble prégnante dans certaines images. Le dehors du dedans aboutit à la catastrophe, à la béance spatiale.

Cependant la faille peut être plus serrée, moins ouverte, plus inattendue. Ainsi ces milieux envahis par les déchets urbains, par les matières impossibles de notre richesse, où il ne reste que des fentes pour la lumière. Les images suggèrent ou proposent des brèches par où regarder l'innomable du Voir. Il s'agit de trouver des points de fuite dans la densité kaleÏdoscopique de la grande ville saisie dans sa réversibilité poétique, dans le vertige du silence. Cela constitue autant de blessures du visible avec la dimension évidée des espaces, avec les opacités, la clarté trouble. En compagnie de toutes ces cathédrales interdites car “refoulées”, quelque chose ne peut que s'entrevoir à la limite. La fascination de ces images vient vraisemblablement du fait que ces lieux nous échappent par bien des côtés, tout comme les photographies qui sont insaissisables dans leur nudité silencieuse.

J'écris cela dans une pénombre singulière, entre le clair et l'obscur, sur leur frontière qui se dissoud. On pourrait détecter là une “vérité” de l'inachevé au sens de Georges Bataille : tout réel se brise, est fêlé. La blessure de l'inachèvement ouvre les espaces, comme on le voit en compagnie d'images de l'exposition qui présentent des objets éparpillés, des débris spatiaux, des machines solitaires perdues dans des lieux hors champ social. Comme une sorte de Métropolis désaffecté, délesté, désaisi par les signes proliférants et discrets, qui serait une ville spectrale, hantée par le néant.

Dans la pliure symétrique parfaite du panoramique se brise la symétrie et la transparence. Ces lieux majestueux et sombres, étranges car étrangers à eux-mêmes, captés par la courbure photographique, constituent des éléments d'un “fond” chaotique de la ville. Ce dernier est sans fin, car il est lié à une hétérologie fondamentale du monde (Héraclite), à une disjonction originelle, au vertige. En un sens toutes ces images renvoient à un fond primitif, indifférencié, de l'univers. Le cadrage de l'image est travaillé sur ses bords par la puissance informelle du chaos, la virtualité de l'infini. La limite est entamée, sinon déchirée, par l'illimité.

Alors je suis plongé dans la semblance du monde et non plus dans une ressemblance. Tout “semble” pouvoir être figuré allusivement, par l'éllipse absorbant le trou qui creuse l'image et la rend magique. Car la faille peut toujours surgir dans un ensemble apparemment achevé. Notamment avec la forme animale de l'image qui, seule, relie le fond sans fin et la semblance du monde qui ne s'opposent pas. L'envoûtement s'élabore dans le silence, l'immobilité, la lenteur de la photographie aux courbures sensuelles, révélant l'immensité, la fragilité et la nudité de l'espace de la ville.

Alain Mons, in: Michel Butor, Henri-Pierre Jeudy, Jaques Le Goff, Alains Mons, François Séguret, Julian Rosefeldt, Piero Steinle: Paris - Les Cathedrales Inconnues, Espaces Vides dans l'Ombre de la Ville, Paris, 1997